インドネシアは日本にとって天然資源の重要な供給国であり、日本はインドネシアにとって最大の輸出相手国です。また両国ともにG20とAPECの加盟国でもあります。近年インドネシアの経済成長は好調で、インドネシアに進出する日本企業の数も年々増加しています。このようにインドネシアと日本の経済的な結びつきは緊密になっています。

そこで当特許事務所では、インドネシア及び日本への知的財産権の出願手続・権利保護をアシストさせて頂くとともに、様々なご要望にお応えできるようインドネシア支援室を開設いたしました。

インドネシア支援室では適宜、関係スタッフと連携を取りながら、インドネシアの皆様の日本における知的財産権取得のサポートや日本の皆様のインドネシアにおける知的財産権取得のサポートを迅速かつ適切に行います。

インドネシア及び日本の知的財産権取得に関し、ご要望等ございましたら遠慮なくインドネシア支援室までご連絡ください。スタッフ一同心よりお待ちしております。

インドネシア支援室 室長 川人 正典

目次

インドネシア知的財産情報

安定した成長を続ける新興国、その中でもVISTAの一部に含まれるインドネシアの知的財産保護の状況についてまとめました。皆様のインドネシアでの活動の一助になれば幸いです。

概況

インドネシアでは法務人権省知的財産局が司っています。主に特許、簡易特許(実用新案に相当)、産業意匠、商標、著作権の出願受付や登録業務、営業秘密及び半導体集積回路配置の登録業務を行っています。また出願の多くは知的財産コンサルタント(日本の弁理士に相当)を通して出願されています。

なお、インドネシアが加盟している主な国際条約は下記の通りです。

- パリ条約

- 特許協力条約(PCT)

- TRIPS協定

- ベルヌ条約

- マドプロ

表1 各法域の概要

| 特許 | 簡易特許 | 産業意匠 | 商標 | |

| 現地代理人の必要性 | 要 | |||

| 出願言語 | インドネシア語 | |||

| 審査制度 | 有 | 有 | 有 | 有 |

| 審査請求 | 出願から36月 | 出願から24月 | 無 | 無 |

| 公開 | 出願から18月 | 出願から3月 | 出願から3月 | 審査終了後公告 |

| 存続期間 | 出願から20年 | 出願から10年 | 出願から10年 | 出願から10年(更新可能) |

| 無効審判 | 無(商務裁判所に提訴) | |||

| 効力の制限 | 強制実施権設定時政府による実施決定先使用者の実施容認教育・研究目的 | 強制実施権設定時政府による実施決定先使用者の実施容認教育・研究目的 | 教育・研究目的(先使用権無) | 先使用権無 |

| 備考 | 審査期間は、審査請求日から36月以内 | 審査期間は、審査請求日から24月以内 | 審査期間は、公開終了から6月以内 | 審査期間は、出願30日以内開始後9月以内 |

※意匠・商標の審査期間は、実際には1年以上かかっている。

表2 インドネシアにおける出願件数の推移(2001年~2015年)

| 特許 | 簡易特許 | 産業意匠 | 商標 | |

| 2001年 | 3,929 | 221 | 2,514 | 39,000 |

| 2002年 | 3,877 | 209 | 2,431 | 30,241 |

| 2003年 | 3,326 | 196 | 1,601 | 36,980 |

| 2004年 | 3,693 | 209 | 901 | 49,743 |

| 2005年 | 4,325 | 197 | 577 | 41,122 |

| 2006年 | 4,635 | 270 | 632 | 53,233 |

| 2007年 | 5,174 | 247 | 567 | 44,797 |

| 2008年 | 5,156 | 248 | 4,375 | 48,939 |

| 2009年 | 4,553 | 290 | 4,669 | 44,458 |

| 2010年 | 5,694 | 651 | 96 | 49,077 |

| 2011年 | 5,897 | 295 | 79 | 54,779 |

| 2012年 | 76 | 4 | 31 | 1,806 |

| 2013年 | 7,542 | 352 | 4,316 | 63,705 |

| 2014年 | 8,092 | 337 | 3,785 | 49,239 |

| 2015年 | 9,269 | 410 | 4,011 | 49,470 |

(WIPO IP Statistics databaseより)

特許

インドネシアでは毎年4000~5000件弱の特許出願がされていますが、その約90%が外国からの出願です。つまり優先権主張を伴なった出願、またはPCT経由の出願が多く、実体審査は行われますが、他の先進国の審査結果を参考にすることが多いようです。

なお、国別で一番特許出願が多い国はアメリカ、次いで日本が多いとされています。

出願時の注意点

インドネシアに直接、あるいはパリルートで出願する場合の注意事項は下記の通りです。

①手続言語はインドネシア語です。但し英文明細書によって出願日の確保が可能です。(出願から30日以内にインドネシア語の翻訳文の提出が必要です。)

②提出書類は

(1)願書・特許請求の範囲・明細書・必要な図面・要約

(2)委任状(出願と同時に提出しなければなりません。また包括委任状は認められません。)

(3)譲渡書(出願人と発明者が異なる場合に必要です。出願日から16月以内に提出でき延長も可能です。)

(4)優先権証明書(パリルートでの出願の際必要です。)

(5)宣言書(出願人と発明者が同じ場合に必要です。)

③出願日・優先日から16月後に出願公開がされ、第三者は異議申し立てが可能です。

ただし、異議申し立てや答弁書の内容は審査の資料に使われるにすぎず、日本の情報提供に相当するものと考えられます。

また出願から36月以内に審査請求をしない場合、その出願は取下げたものとみなされる為注意が必要です。

なお、PCT出願でインドネシアの国内段階に移行する場合、発明者の国籍や条約で定められた詳細要件についての情報、委任状、優先権証明書の原本もしくは公証された優先権譲渡証明書の謄本が併せて要求される。

書面のインドネシア語訳は国内段階の手続き開始日から30日以内に提出させなければならない。(特許法24条 特許規則5条)

また、PCT国内段階移行期限は、第1章では最先の優先日から30月、第2章では最先の優先日から31月でしたが、現在は第1章・第2章共に、31ヶ月期限が適用されるようです。

その他留意事項

- 出願変更・分割出願は可能です。

- 仮出願、国内優先権制度はありません。

- 期限徒過の救済はありません。

- 名義変更には会社の登記証明書と所定の委任状が必要です。

特許要件

特許要件は新規性・進歩性・産業利用可能性です。

不特許事由は、公序良俗違反、人体又は動物の検査治療の方法、数学的理論、生物(微生物を除く)動植物製造の為の生物学的方法((微生物学的方法を除く)。

登録後

出願が拒絶された場合に限り不服審判を請求することができます。しかし、登録された特許の無効を求める審判を請求する制度はありません。無効を求めるには商務裁判所に提訴しなければなりません。また特許期間の延長制度はありません。

侵害は親告罪です。

簡易特許

日本の実用新案に相当します。

保護対象

形状・形態・構造又はそれらの組み合わせによって実用的価値を有する物品の発明であって、新規なものが対象です。

産業意匠

年間5000件程度の出願がされており、全体の約8割がインドネシア国内からの出願となっています。なお、外国の中では日本が最も多く出願されています。

出願時の注意点

インドネシアに出願する場合の注意事項は下記の通りです。

①手続言語はインドネシア語です。

②提出書類は

(1)願書・意匠の図面・見本・写真及び説明

(2)委任状(出願と同時に提出しなければなりません。また包括委任状は認められません。)

(3)譲渡書(出願人と創作者が異なる場合に必要です。)

(4)優先権証明書

③秘密意匠・関連意匠に相当する制度はありません。

④組物意匠・部分意匠出願に相当する制度はあります。

登録要件

新規性のみ判断されます。従前は少しでも相違点があれば登録されました。しかし近年は新規性の判断の範囲を広げ、実質的に同一か否か判断されるようになって来ています。

審査

出願公開により第三者に異議申し立ての機会が与えられます。

異議申し立てのあった出願のみ実体審査が行われていましたが、現在は全ての出願が実体審査されるように運用されています。

審判制度はありません。不服の場合は商務裁判所に提訴しなければなりません。

登録後

侵害は親告罪です。

商標

2017年~2020年の実績は、以下の表の通りです。インドネシア国内での出願は堅調に伸びており、2020年には72000件程度となっています。これに対し、外国からのインドネシアへの直接出願は、2020年に持ち直したものの、直近3年では15000件を下回っています。

また、インドネシアは2018年1月2日に100ケ国目のマドプロ加盟国となりました。これを受け、導入直後の2018年は約5000件、翌年は約10000件となっており、これがインドネシアへの直接出願件数の伸び悩みの要因という可能性があります。一方で、2020年には、直接出願が1500件程度の増加となったのに対し、マドプロ経由での外国からの出願が、1500件程度減少しており、興味深い内容となっています。

出典:特許庁委託事業 インドネシアにおける商標制度・運用に係る実態調査(2022年3月 独立行政法人 日本貿易振興機構 バンコク事務所)

出願時の注意点

インドネシアに出願する場合の注意事項は下記の通りです。

①手続言語はインドネシア語です。

②提出書類は

(1)商標を使用する商品・サービスの区分

(2)商標所有宣誓書

(3)委任状(出願と同時に提出しなければなりません。また包括委任状は認められません。)

(4)商標印刷見本

(5)優先権証明書

③団体商標制度があります。

④防護標章制度はありません。

⑤1出願多区分制を採用。

登録要件

- ①登録の対象は商品・サービスに使用する商標、地理的表示、原産地表示です

(地理的表示、原産地表示は登録されて初めて保護されます。) - ②立体商標・においや音声の商標は認められません。

- ③識別力がない商標は拒絶されます。

審査

全ての出願が実体審査され、9月以内に終了します。審査終了後に第三者に異議申し立ての機会が与えられます。

出願が拒絶された場合に限り不服審判を請求することができます。

登録後

侵害は親告罪です。

継続して5年間、商標が登録を受けた指定商品・役務について使用されていない場合、不使用取消審判により、登録が取り消される可能性があります。

⇒使用については、商標、指定商品・役務とも登録されたものと「一致」していることが必要とされています。つまり、日本と異なり社会通念上同一であれば足りるということはなく、色彩の変更についても、登録商標の使用とは認められないので、注意が必要です。

他人の権利に対抗する為に

商標異議申立、不使用に基づく商標取消(商標局の職権による)、登録取消訴訟(商務裁判所に出訴)が可能です。

模倣品対策

インドネシアでの模倣品対策の必要性

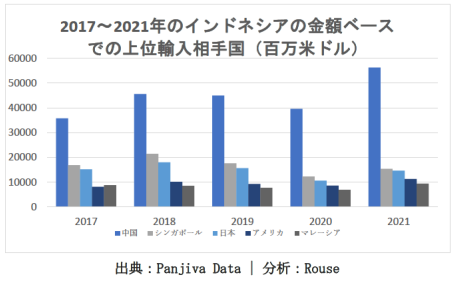

インドネシアは東南アジアの中でも近年特に発展が著しく、世界第4位の人口と高いGDP成長率を誇る今や東南アジアでのビジネスに欠かせない大きな市場となっています。

同時に、世界最大の模倣品製造国である中国に近いことから、世界最大級の模倣品市場になりつつある点が懸念されています。米国通商代表部(USTR)は知的財産に関わるスペシャル301条報告書において長年にわたりインドネシアを知的財産権保護状況に懸念がある優先監視国や監視国に指定しており、2009年から2023年までは、15年間連続して「優先監視国」に挙げています。

(出典:2023 年3月 独立行政法人 日本貿易振興機構 ジャカルタ事務所 インドネシアにおける 模倣品流通動向調査 より)

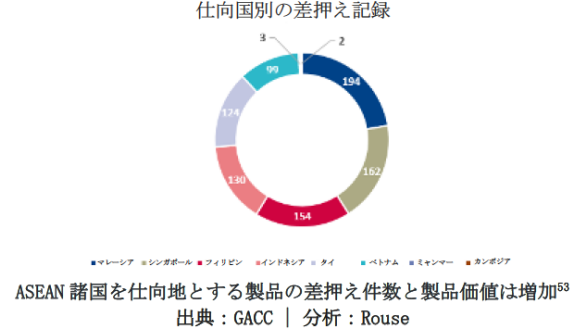

※以下の図によると、2013年から2019年中盤までに中国税関に記録されたインドネシアを仕向地とする差し押さえ件数は130件とのことですが、中国で処罰決定に至った差し押さえは全体の15%に過ぎないことから、実際の差し押さえ件数ははるかに多いと推測されます。

(出典:2023 年3月 独立行政法人 日本貿易振興機構 ジャカルタ事務所 インドネシアにおける 模倣品流通動向調査 より)

また、インドネシアは模倣品の輸出国になりつつあることから、インドネシアで模倣品対策を取ることは、東南アジアや世界に模倣品が流通するのを未然に防ぐという点で効果が期待されます。しかし、一方で、知財保護に関する現地企業の意識の低さや、不十分な水際取締りなどの問題が指摘されています。

模倣品を放置することは、貴社の正規品の販売の妨げとなる他、粗悪な模倣品が流通することにより、貴社ブランドの信用を失墜させ大きな損失を被ることになりかねません。一方、模倣品や海賊版に対策を講じることはSDGs達成への企業責務を果たす重要な取り組みであるとして、投資家等へのアピールになります。

以下では、インドネシアの模倣品流通事情についてまとめています。日本企業の皆様の現地での模倣品対策の一助となれば幸いです。

知的財産権取得の重要性

以下に、インドネシアにおける模倣品対策をご紹介しますが、その前に、これらの対策を取るためには、商標権や意匠権等の知的財産権の取得が前提となることを忘れてはいけません。商標権や意匠権は、著作権の様に創作と共に発生する権利ではなく、知的財産権総局(DGIP)へ出願し登録されることで発生する権利です。これらの登録された権利なくして第三者の模倣やフリーライドに対する法的措置を取ることはできませんので、まずは権利を取得することが第一の対策となります。

ECサイトへの対応

2019年初頭のUSTRと欧州委員会による報告書において、世界的な模倣品と海賊版の販売に直接又は間接的な役割を果たしている東南アジアのオンラインマーケットプレイスとして、Bukalapak, Tokopedia, Shopeeが挙げられています。これらのオンラインマーケットプレイスにおいては、教科書、衣類、衛生用品、日用雑貨、スポーツ用品、宝飾品、化粧品、電子機器、自動車部品、農薬など、多岐にわたる模倣品販売を容認していることが指摘されています。また、これらのプラットフォームでは、巧に模倣された製品が、正規品のパッケージと酷似した包装で販売されたり、正規品の商標と紛らわしい商標が用いられた製品が販売されたりしています。中には、正規品のパッケージに再包装されているようなものもあり、模倣品かどうかの見分けがつかないものも多く販売され、誤って模倣品を購入してしまう被害が出ています。

そうした中で、模倣品と正規品を見分ける主な手段は価格の比較となります。例えば、高級品の場合は、正規品の80%程度の価格で模倣品が販売されている場合があり、見分けがつきやすいといえます。但し、模倣品の価格は、正規品の販売価格にもよるため価格の差では見分けられない場合もあり実際に購入して確認することが必要となる場合もあります。

これらのプラットフォームに対しては、知的財産権の所有者又はその代理人から所定の申請フォームで商標権、著作権、意匠権(Shopeeのみ)及び特許権(Shopeeのみ)、FDA許可違反等(Tokopediaのみ)侵害の通報が可能です。運営側はサイトに問題があると判断した場合に違反リンクを削除します。

ECサイトの監視は日本からも可能ですので、刑事告発や税関登録に比べるとコストを掛けずに対応が可能です。(但し、繰り返される侵害についてプラットフォーマー側での有効なシステム構築はまだ十分とは言えない状況です。)

刑事告発

インドネシアにおいて最も効果的でかつ一般的な模倣品取り締まりとされているものは刑事告発です。刑事告訴を受けて警察が実施する捜査の一環として被疑侵害品が差し押さえられます。金銭的救済手段とはなりませんが、物理的な在庫差し押さえに有効です。※ただし、警察が行動を起こさない、時間がかかる、侵害品の数が少ない場合に非現実的等のデメリットがあり、権利者の積極的な関与が要求されます。

知的財産権の侵害事件は、インドネシア知的財産権総局(Director General of Intellectual Property︓DGIP)の捜査局または警察にも告発を行うことが可能です。

なお、インドネシアでは刑事手続きの途中で交渉に入ることが多く、そのほうが時間的・費用的に有利です。刑事訴訟の取り下げを交渉材料として、侵害の停止、侵害品の廃棄、謝罪広告なども要求します。

民事訴訟

権利者が商事裁判所に提起します。損害賠償請求が可能ですが、損害賠償額の算出式やガイドラインは有りません。実際には権利侵害者/被告の侵害行為により権利者が被った実際の損害に基づき算出されることになります。

税関による水際取締り

権利者があらかじめ税関に情報登録(Recordation)を行い、水際取り締まりの準備を行います。侵害疑義物品が輸入されると、税関は権利者に通報し、権利者は真偽を確認の上、裁判所に一時差し止めを申し立て、合同貨物検査で侵害品を摘発します。

(出典:2023 年3月 独立行政法人 日本貿易振興機構 ジャカルタ事務所 インドネシアにおける 模倣品流通動向調査 より)

2018年に新制度が構築され、商標と著作権のみの水際での執行が2018年6月16日以降可能となりましたが、税関登録制度において、海外の権利者がインドネシア企業を経由して登録申請を行わなければならない(現地に事業体を有する権利保有者のみ申請が許される)という深刻な障壁があり、また、侵害品に対する留置命令の発行のためには権利者は極めて短期間で商事裁判所に申請しなければならず、保証金として1億ルピア(約7200USD)を支払わなければならないため、多額の負担を強いられます。このため現在税関当局に申請されたものは極めて少ないものとなっています。

近年では、「PT STANDARDPEN INDUSTRIES」社製のボールペンの模倣品が摘発された他、米国企業ジレット製のカミソリの模倣品も摘発されています。

以上のように、模倣品に対する取り締まりの実効性については、税関や捜査当局が十分に機能しているとは言えない状況ですので、権利の有効性について現状では懐疑的なところもあります。しかし一方で、知財に関する権利を取得していない場合は、侵害品に対して何も対応をとることができません。また、模倣品販売業者などに先に商標権を横取りされてしまうと取り返すのが難しく、不利な状況におかれてしまうため、今から知財の権利化の備えをしておくことをお勧めします。

参考:

・特許庁委託事業 インドネシアにおける 模倣品流通動向調査 2023 年 3 月 独立行政法人 日本貿易振興機構 ジャカルタ事務所

・(INPIT)新興国等知財情報データバンク 公式サイト » インドネシアにおける商標権の権利⾏使と模倣意匠への対応 »- https://www.globalipdb.inpit.go.jp –

・特許庁委託事業 模倣対策マニュアル インドネシア編 2018 年 3 月 日本貿易振興機構 知的財産・イノベーション部 知的財産課 シンガポール事務所 知的財産部

・日本貿易振興機構(ジェトロ)ビジネス短信 https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/03/0c9bcb51d32bdd49.html

・模倣対策マニュアル インドネシア編