知的財産推進立国が叫ばれて久しいですが、知的財産については権利化のみならず、その保護及び活用が重要な意味を持ってきます。そして、知的財産の権利化、保護、活用のいずれの場面においても、契約ということが重要な意味を持ってきます。

例えば、我々がコンビニエンスストア等で買い物をする場合にいちいち契約書など作成しませんが、車や家といった大きな買い物では契約書が交わされます。知的財産は活用次第では、莫大な利益をもたらすこともあり、このような知的財産を口約束のみでライセンスしたり、譲渡したりすると、本来得られるべきであった利益を得られないなど、後々思わぬ不利益をこうむることがあります。

このような事態を避けるため、知的財産につき、お客様の事業計画を踏まえたうえで、その権利化、保護、活用のそれぞれの場面において、最大限の利益を得られるよう契約は利用されるべきです。そのために、お客様の事業計画の実現を支え、さらにお客様が法的紛争に巻き込まれないよう、仮に巻き込まれたとしてもそこから生じる損害を最小限にとどめるよう法的アドバイスをすることが必要となります。

当所では、単に法的分野からのサポートではなく、ビジネス戦略参謀として、お客様のビジネスが成功するよう、お客様の事業計画を踏まえたうえで知財戦略という観点からビジネス戦略を支えていきたいと念願しております。

当所にはすでに技術移転に関する各種契約を取り扱う「技術移転相談室」がございます。事業に知的財産を活かすという観点からは特許、商標、意匠、さらには不正競争防止法や著作権法も含めた広い観点からの総合的・横断的な検討が不可欠です。そこで、この度、当所は「技術移転相談室」の他に「知財契約戦略室」を立ち上げました。

目次

TOPICS

- 契約書と印紙税(2021年8月26日)

- スタートアップとの事業連携に関する指針(2021年4月28日)

- オープンイノベーションの契約にかかる基本的な考え方(2021年4月15日)

- スタートアップ企業と契約(2021年2月19日)

契約とは

定義

当事者の自由な意思によって取り決められた合意であって、債権債務*1の発生原因となるものをいいます。

②債権債務の発生原因

*1 「債権」とは、ある者が特定の者に対して一定の給付行為等を要求することを内容とする権利をいい、「債務」とは、特定人が特定人に対して一定の給付行為をしなければならないという義務をいいます。

契約という制度を設けた目的

当事者間の合意に法的拘束力を付与するということ

*2 自由な意思に基づいていないと判断される場合、法的拘束力は認められないこととなります。

契約の成立

当事者間の合意に法的拘束力を付与するということ

意思の合致で足り、必ずしも書面の作成は必要とされていません *3。

↓ ただし、

書面という形式に残しておかなければ、合意内容につき後日争いとなった場合に、証明が困難となります。

↓ そこで、

「契約書」という表題の文書であるかどうかは別として、何らかの書面の形式で合意することが通常です *4。

*3 保証契約など一部書面が必要とされる場合があります(民法第446条第2項)。

*4 裁判所も、何らかの書面がない限り契約の存在を認めてくれない傾向にあります。

①当事者間(主に企業間)のビジネス上の合意を表している書面

cf. 議事録:経過の記録であって、合意ではない

②法的な債権債務関係を発生させる

cf. 鑑定意見書:作成者の意見を述べたもの

→相手方に契約違反があった場合には、契約(すなわち当事者間の合意)の存在を直接証明する手段となり、裁判において契約内容の遵守の強制的実現や、それに代わる損害賠償を相手方に求めることができる。

知的財産権と契約

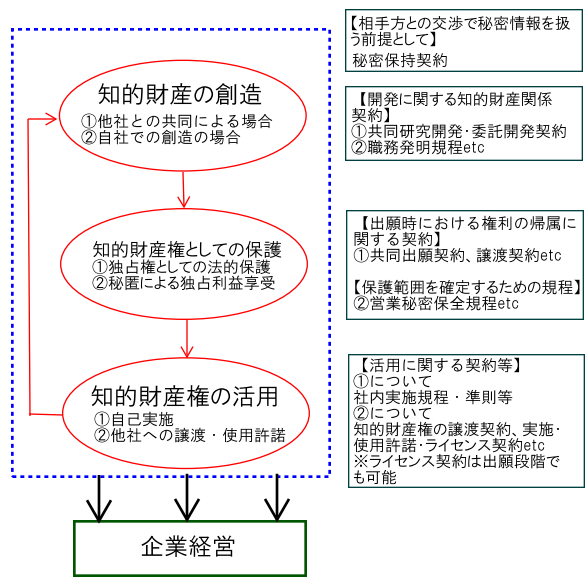

事業活動と知的財産は、下記のような知的創造サイクルで関連付けられます。さらに、各段階で問題となる知的財産にまつわる契約には右記のものが存在します。なお、知的財産に関連する技術上の秘密や営業秘密の取扱についての秘密保持契約が大前提となることに注意すべきです(各種契約の中で規定することもありますが、交渉の初期段階で定めておくことも有効です)。

契約書作成において留意すべき点

ビジネスにおけるリスクマネジメントという視点

まずは、達成しようとするビジネス関係を明確にする。

→現地法人によるか、他社(者)へのライセンスによるか

市場へ参入しようとする場合

→事業譲渡を受けるのか、ライセンスを受けるのか

契約の前段階として、ビジネス上想定されるリスクを検討する。

→情報漏えい、市場の喪失のおそれ

→オープンにすべきものとそうでないものとの明確な区分け

想定される将来のトラブル(法務リスク)の洗い出し

→トラブル発生時における当事者の負担関係の明確化

→必要な債権債務関係の検討(各種通知義務やサブライセンスの禁止等)

① 達成しようとするビジネスを踏まえたうえでの具体的な条項の作成(上記リスクマネジメントの視点)

② 必要な一般条項(解除の条件、契約期間、準拠法と裁判管轄、守秘義務等)の追加

③ 想定されるリスクを踏まえ、漏れがないかの確認

契約書と法的拘束力

記載されている文言の意味が明確でないと、後にその解釈をめぐって紛争となり、自らが意図していなかった内容に基づく拘束を受けるおそれがあります。

使用する文言について

・基本的に解釈によって判断が分かれるような内容の文言は使用しない。

・当事者間でのみ通用するような、いわゆる隠語は使用しない。

契約書の規定と法規の関係について

契約の法的拘束力と関連しますが、契約書中で定めていない事項については、特許法や民法等の関連法規の規定が適用となります。

原則として、契約書中で関連法規の規定と異なる規定を設けることは問題ありません。ただし、独占禁止法等の強行法規と抵触するような内容による契約書の規定は無効とされるので、注意が必要です。

特許法第73条(共有に係る特許権)

特許法第127条(訂正審判の請求に係る実施権者の承諾)*5

独占禁止法第21条~外形上は特許権の行使とは認められるものの、実質的に権利行使とは認められない行為に対する独占禁止法の適用 *6

*5 2021年の改正により、通常実施権者との関係では承諾は必要とされなくなりました(専用実施権者については承諾必要)。

*6 独占禁止法が適用される対象行為として、①私的独占、②不当な取引制限、③不公正な取引方法の3類型が挙げられます。

租税条約を考慮することの必要性

外国企業とのライセンス契約においては、ロイヤリティの支払に際する源泉徴収税の負担が問題となります。相手方当事国との間でどのような租税条約が結ばれているかにつき、検討する必要があります*7(10%程度の軽減税率が定められていることが多い)。

*7 租税に関する規定は、条約であると国内法であるとを問わず、基本的に契約当事者の合意で変更できる性質のものではありません。

準拠法の問題

準拠法の問題とは、契約等の私法に関する法律関係が渉外的要素を含む場合(すなわち、国際的な取引が行われる場合)、その違反等があった際にどの国の法律を適用すべきかという問題です。契約においては、準拠法の選択を当事者に委ねる当事者自治の原則が認められています。

通常、日本法を準拠法とするものと考えられますが、海外の相手方と契約する場合は、相手方の所在地が属する国や州の法律を準拠法とすることもあり得ます。このような場合、契約書の内容がその中で定めた準拠法上問題ないか、すなわち、当該準拠法に違反するとして無効とされる条項がないか、あるいは契約違反が生じた場合にどのような法的問題が生じ得るかの確認も必要となります。

当所では、諸外国に提携代理人がおりますので、その点の確認も万全です*8。

*8 当所費用の他に、現地代理人費用が発生いたします。

対応可能な知的財産にまつわる契約書

① 秘密保持契約書

② 共同研究開発契約書

③ ソフトウェア開発委託契約書

④ 職務発明規定、職務著作規定

⑤ 共同出願契約書

⑥ 特許・ノウハウライセンス契約書

⑦ ソフトウェアライセンス契約書

⑧ 商標・意匠ライセンス契約書

⑨ 著作物利用許諾契約書

⑩ キャラクター利用許諾契約書

⑪ 特許権譲渡契約書

⑫ 商標権・意匠権譲渡契約書

⑬ 著作権譲渡契約書

⑭ 著作権に関する出版権設定・出版許諾契約書

⑮ AI・データの利用に関する契約

当特許事務所に契約書の作成・レビュー

を依頼するメリット

専門技術分野に関する確かな知識

技術内容に関する契約の締結には、専門技術分野の用語の意味についての正確な理解が不可欠となりますが、当所には、機械・化学・バイオ・物理・医学等の専門知識を持ったスタッフが多数在籍しています。

戦略性に基づく契約条項の提案

契約書の作成に欠かせない要素は、「戦略性」です。契約書は「当事者の読み合い」を表すものであり、相手方との交渉を有利に進めるための各種提案は、長年の国際的経験に裏付けられるものと考えます。「ビジネス戦略参謀」(日本登録商標)として真の成果を顧客に提供出来るよう、戦略性に基づいた契約条項の提案を行うことに邁進しております。

GLOBALに横断する国際契約

当特許事務所では、取扱案件の約半分以上が外国に関係する業務であるため、日ごろから外国制度・情勢に目を向けており、日本のみならず、GLOBALに横断する国際契約にも対応可能です。

豊富な翻訳スタッフにより、多言語化する契約書への対応力

英語はもちろん、中国語、韓国語、フランス語、ドイツ語に精通した翻訳スタッフ(外国人スタッフや海外大学卒業生)も在籍しています。

法務戦略部の存在

当所には、特許・実用新案といった技術分野以外の知的財産業務を取り扱う法務戦略部が存在します。そこでは、単に意匠や商標の出願業務にとどまらず、民法や民事訴訟法の知識を駆使し、著作権法や不正競争防止法をはじめ、知的財産にまつわるトラブルに関する案件を多数取り扱っています。

費用

ご依頼の内容等により異なりますので、お問い合わせ頂ければお見積りをさせて頂きます。また、ご提示頂いた額の範囲内で業務を行うことも可能です。

契約サンプル

契約書サンプルをご希望の方は、当所までEメールにてご連絡をお願い致します。