目次

12月号【法務】ニュースレター

マドリッド協定規則の改正(2025年11月1日施行)

標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に基づく規則の改正が採択され、2025年11月1日に施行された。

改正の概要は以下の通り。

1.国際登録後の各種申請時に、名義人・ライセンシーのメールアドレスの表示が必須に

以前の手続によって国際登録に名義人・ライセンシー・それらの代理人のメールアドレスが表示されていない場合、以下の申請を行う際に、メールアドレスの表示を行うことが必要となった。

- 代理人の選任(第3規則)

- ライセンス(第20規則の2)

- 国際登録に対する事後指定(第24規則)

- 記録の申請(名義人変更、指定商品・サービスの限定、等)(第25規則)

これらの手続において必要なメールアドレスが表示されていない場合、欠陥通報を受けることとなる。

また、eMadridを利用してオンラインで申請する場合には、警告が発せられ、不足しているメールアドレスを入力してから申請することとなる。

2.ライセンシーへ、ライセンス申請の欠陥通報等が送付されるように

以下の通報について、国際登録の名義人だけでなく、ライセンシーまたはライセンシーの代理人にも送付されることとなった。

- ライセンスの記録の申請に係る欠陥通報

- ライセンスが記録された旨の通報

- ライセンスの記録が効力を有しない旨の宣言

3.個別手数料が再計算されるスイスフランレート変動の基準を変更

個別手数料の額は、各国官庁で使用される通貨で表示された金額を、スイスフランに変換して設定される。為替レートが変動した場合、新しいレートで再計算され、新たな金額が設定される。

今回の改正により、新たな金額が設定されるレート変動の基準が以下のように変更された。

改正前 | 改正後 |

5%以上の上昇または下落で、各国官庁は再設定を要請できる | 5%以上の上昇で、各国官庁は再設定を要請できる |

10%以上の下落で、事務局長が再設定する | 5%以上の下落で、事務局長が再設定する |

上記1.および2.の改正では、コミュニケーションや情報取得の円滑化・漏れの防止が促進され、3.の改正では、国際出願と直接出願との間でコストの公平性が一層高まることが期待される。

「【商標の国際出願】標章の国際登録に関するマドリッド協定規則の改正(2025年11月1日施行)」(特許庁)

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/kisoku/251101_madird_hyosho_kaisei.html

(2025年11月10日 一部当所にて抜粋して利用)

クリエイター・コンテンツ関係者支援ポータル(Japan Creative Portal)の開設

2025年10月31日、政府の知的財産戦略本部は、クリエイター・コンテンツ関係者支援を目的としたポータルサイト、Japan Creative Portal(URL:https://j-creative.go.jp/)を開設した。

本ポータルは、クリエイター・関連事業者が、多様な支援情報に容易にアクセスできるよう、内閣府をはじめとする関係省庁・機関の情報を一元的に集約したものである。

1.設立の背景

これまで、創作活動に関連する支援策は省庁ごとに提供され、全体像を把握することが困難であった。

特に、補助金制度・人材育成プログラム・海外展開支援など、多岐にわたる施策は散在的に存在しており、クリエイター自身が必要な情報を探索するには相当の労力を要していた。

このような状況を改善し、創作活動に関する公的支援へのアクセスを容易にすることを目的として、本ポータルが整備された。

2.利用方法

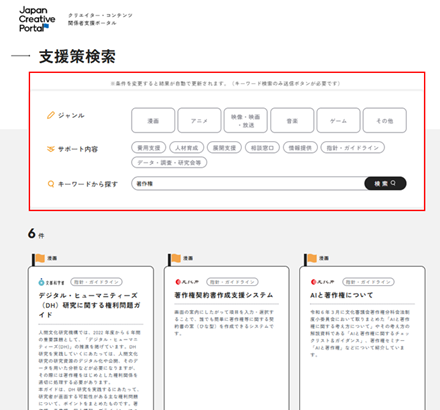

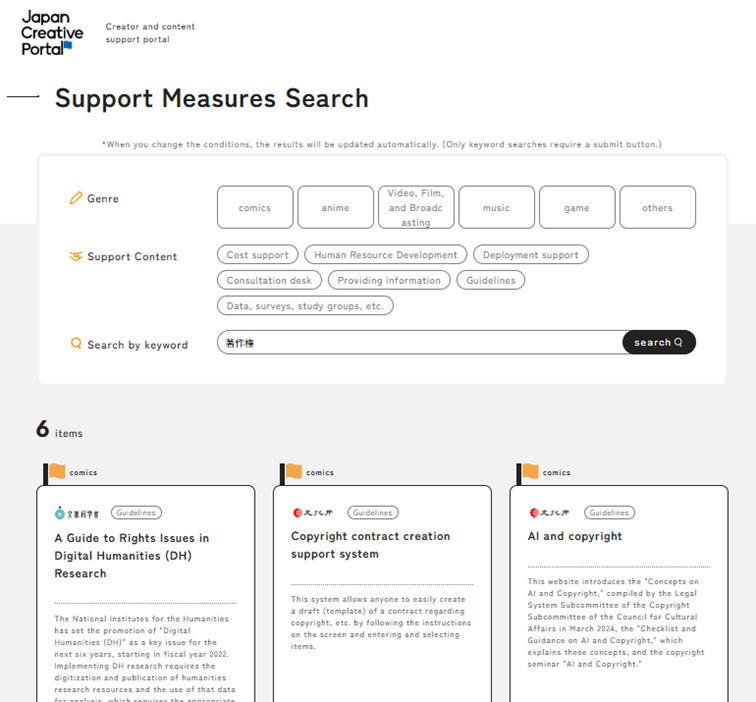

Japan Creative Portalは、漫画、ゲーム、音楽といったような「ジャンル」、費用支援、人材育成、展開支援といったような「サポート内容」による絞り込みや、任意のキーワードにより検索できるシステムを採用している。

探したい情報が、いずれの「ジャンル」や「サポート内容」に属するかわからない場合、例えば「著作権」に関する支援情報を探したい場合には、下図のように「著作権」というキーワードのみで検索することも可能であり、各省庁が提供する支援システムやガイド等の情報に、容易にアクセスすることができる。

提供される情報は、費用支援や人材育成支援から知的財産権に関する支援情報まで多岐にわたることから、本ポータルはクリエイターのみならず、関連事業者や法務・知財担当者にとっても有用であると言えるだろう。

Japan Creative Portal | クリエイター・コンテンツ関係者支援ポータル |あなたの「つくりたい」を日本は応援したい。(内閣府)

https://j-creative.go.jp/

商標「果汁グミ」、使用による識別性の獲得が認められ登録へ

― 商標法第3条第1項第3号から逆転登録事例 ―

1. 出願から登録までの経緯

株式会社明治が出願していた商標「果汁グミ」(令和5年4月13日出願)は、当初、商品の品質・原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当するとして、商標法第3条第1項第3号に基づき、令和6年2月26日付で拒絶査定を受けた。その際、使用による識別性(第3条第2項)も否定された。

この査定を不服とする審判では、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとされたが、長年の販売実績や広告投入による高い周知性が認められ、「果汁グミ」が、需要者が何人か(明治)の業務に係る商品を表示する商標として認識するに至ったものと認められ、商標法第3条第2項により「果汁グミ」の商標登録が認められた(登録番号:第6964994号、登録日:令和7年9月)。

| 登録商標 | グミのパッケージ |

|  |

2. 審判で評価された提出資料

・継続使用期間:

1988年の発売以来、35年以上にわたり「果汁グミ」商標を継続使用。

2011年以降も、本願商標と同一性を損なわない範囲の商標を継続的に使用。

・市場的評価:

2018~2020年において、グミ市場で、販売額及びブランドシェアともに連続1位を獲得。

・広告・販促活動:

テレビCM、新聞・雑誌広告、街頭ポスター、SNSキャンペーンなど、多様なメディアを継続的に活用した広告・販促活動を行っている。

新聞、雑誌等が実施するバイヤー調査等の独自調査において、ブランド別で総合首位を獲得するなど、高い評価を得ている。

・認知度調査:

㈱インデックス・アイが実施した認知度調査(2023年5月実施):

全国69.1%、首都圏71.5%であり、いずれも高い認知度を獲得した。

アイブリッジ㈱調査(2023年5月実施):

グミの商品別認知率において、認知率が最も高い81.3%を獲得した。

これらの実績が、商標法第3条第2項の「使用による識別性の獲得」を裏付ける重要な要素として評価された。

商標グループの長尾美紗子氏は「果汁グミをあからさまにまねしている商品は多くないが、果汁が入ったグミという意味合いで、商品の説明で果汁グミと書かれてしまうことがある。ブランドを守るためには文字での権利をとる必要があると考えた」と話す。

Newsletter translated into English

Amendments to Regulations under the Madrid Agreement (Effective November 1, 2025)

Amendments to the Regulations under the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks were adopted and came into effect on November 1, 2025.

The amendments are summarized below.

1. Indication of the holder’s and licensee’s email addresses required when filing requests after international registration

If the email addresses of the right holder, licensee, and/or their representative(s) have not been indicated in the international registration by a prior procedure, it has become mandatory to indicate such email addresses when submitting any of the following requests:

- Appointment of a representative (Rule 3)

- License (Rule 20bis)

- Designation Subsequent to the International Registration (Rule 24)

- Request for recording (such as change in ownership, limitation of goods and services, etc.) (Rule 25)

If a required email address is not indicated in these procedures, a notice of a defect will be issued.

Furthermore, when submitting applications online through eMadrid, a warning message will appear, and the missing email address must be entered before submission.

2. Notices to licensees regarding defects in recordings of licenses, etc.

The following notices will now be sent not only to the holder of the international registration but also to the licensee or the licensee’s representative:

- Notice of defects in connection with a request for the recording of a license

- Notice that a license has been recorded

- Declaration that the recording of a license is has no effect

3. Modification of the criteria for Swiss franc exchange rate fluctuations triggering the recalculation of individual fees

Individual fee amounts are expressed in the currency used by each national office and converted into Swiss francs. When exchange rates fluctuate, the individual fees are recalculated and new amounts are set based on the new rate.

Under the recent amendment, the criteria for the rate fluctuations that trigger the setting of new amounts have been modified as follows.

Before Amendment | After Amendment |

If the exchange rate increases or decreases by 5% or more, the national offices may request a re‑establishment. | If the exchange rate increases by 5% or more, the national offices may request a re‑establishment. |

If the rate decreases by 10% or more, the Director General shall re‑establish the amount. | If the rate decreases by 5% or more, the Director General shall re‑establish the amount. |

It is expected that amendments 1 and 2 will facilitate smoother communication and information retrieval and help prevent omissions, while amendment 3 will further enhance cost equity between international applications and direct national filings.

“[International Trademark Applications] Amendments to Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks (Effective November 1, 2025)” (Japan Patent Office)

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/kisoku/251101_madird_hyosho_kaisei.html

(Accessed and used in part by our office on November 10, 2025)

Launch of Creator and Content Support Portal (Japan Creative Portal)

On October 31, 2025, the Intellectual Property Strategy Headquarters of the Government of Japan launched the “Japan Creative Portal” (URL: https://j-creative.go.jp/), a website designed to support creators and professionals in the content industry.

This portal consolidates information from the Cabinet Office and other related ministries and agencies into a single platform, enabling creators and affiliated businesses to easily access a wide range of support information.

1. Background of Establishment

Until now, support measures related to creative activities were offered separately by each government ministry, making it difficult to understand the overall picture.

In particular, a wide variety of programs such as grant systems, human resource development initiatives, and overseas expansion support existed in a dispersed manner, requiring creators themselves to spend considerable effort in searching for the necessary information.

To address this situation and improve accessibility to public support for creative activities, this portal was developed.

2. How to Use the Portal

The Japan Creative Portal employs a system that allows users to filter information by “genre” (e.g., manga, games, music) or by “type of support” (e.g., financial assistance, human resource development, business expansion support), as well as to conduct searches using any desired keyword(s).

If users are unsure under which “genre” or “type of support” the relevant information falls, they can simply search using a keyword. For instance, when looking for support information related to copyright, they can search using the keyword “copyright”. This enables easy access to information such as support systems and guidance provided by each ministry.

Since the information provided covers a wide range of topics, from financial and human resource development support to support information related to intellectual property rights, the portal can be considered useful not only for creators but also for related business professionals, as well as for legal and intellectual property professionals.

Japan Creative Portal | Creator and Content Support Portal |Japan supports your desire to “create.” (Cabinet Office)

https://j-creative.go.jp/

Trademark “Kaju Gumi”: Registration Granted upon Recognition of Acquired Distinctiveness through Use

— A Reversal Case under Article 3(1)(iii) of the Trademark Act —

1. Process from Application to Registration

The trademark “Kaju Gumi” (‘fruit juice gummy’) (filed on April 13, 2023) by Meiji Co., Ltd. was initially refused on February 26, 2024, under Article 3(1)(iii) of the Trademark Act, on the grounds that it consisted solely of a mark used in a customary manner to indicate the quality or ingredients of the goods. At that time, distinctiveness through use (Article 3(2)) was also denied.

In the appeal filed against this decision, the applied-for trademark was deemed to fall under Article 3, Paragraph 1, Item 3 of the Trademark Act. However, in light of the long-standing sales performance and extensive advertising efforts, it was recognized that “Kaju Gumi” had become widely known, and that consumers recognize it as a trademark indicating goods related to a certain business (Meiji). Accordingly, pursuant to Article 3, Paragraph 2 of the Trademark Act, registration of the trademark “Kaju Gumi” was approved (Registration No. 6964994, Registration Date: September 2025).

| Registered Trademark | Gummy Package |

|  |

2. Evidence Evaluated in the Appeal

・Period of Continuous Use:

The trademark “Kaju Gumi” has been used continuously for more than 35 years since its launch in 1988.

Since 2011, trademarks substantially identical to the applied trademark have continued to be used.

・Market Evaluation:

From 2018 to 2020, the brand achieved first place in both sales and brand share in the gummy market.

・Advertising and Promotional Activities:

Continuous advertising and promotional activities were carried out through various media, including television commercials, newspaper and magazine advertisements, street posters, and social media campaigns.

High evaluations were achieved in independent surveys, such as buyer polls conducted by newspapers and magazines, ranking first overall by brand.

・Awareness Surveys:

According to an awareness survey conducted by index-i Corporation (May 2023), the trademark achieved high recognition rates of 69.1% nationwide and 71.5% in the Tokyo metropolitan area.

According to a survey by iBridge Corporation (May 2023), the trademark achieved the highest product-specific recognition rate of 81.3% in the gummy category.

These results were evaluated as important factors for proving “acquisition of distinctiveness through use” under Article 3(2) of the Trademark Act.

Ms. Misako Nagao of Meiji’s Trademark Group stated: “Although there are not many products that blatantly imitate ‘Kaju Gumi’, sometimes the term ‘kaju gumi’ is written in product descriptions to indicate gummies containing fruit juice. We believed it was necessary to obtain rights to the wording itself in order to protect the brand.”